En al artículo sobre Mundo Anillo, al explicar los pequeños detalles de una órbita, me vino a la memoria una consulta que me hicieron hace tiempo, sobre cómo pudieron las misiones Apolo regresar de la Luna, teniendo en cuenta la inmensa cantidad de combustible necesaria para la ida, y el minúsculo tamaño de la cápsula para la vuelta (donde no podía caber demasiado combustible). En otras ocasiones, he oído o leído comentarios acerca del tema, mencionando la enorme cantidad de energía necesaria para «escapar» de la gravedad terrestre. Y sí, hay que gastar mucho combustible en todo el proceso, pero no tanto como uno podría pensar.

Lo primero que hay que tener muy claro es que la masa es un parámetro a minimizar a toda costa. El mantra a repetir es: «la masa es nuestra enemiga». Debido a la Segunda Ley de Newton, cuanta más masa, más fuerza necesitamos para proporcionar la misma aceleración. Eso quiere decir que necesitamos más combustible. Pero al añadir combustible, estamos incrementando todavía más la masa total del vehículo. Es más, en el espacio no hay aire, por lo que debemos cargar también con nuestro propio oxidante para quemar el combustible. Esto se traduce en más masa, y por tanto, más combustible y oxidante, que hace más pesado nuestro aparato... En fin, la pescadilla que se muerde la cola. Vemos por tanto que un pequeño incremento en la masa útil (lo que queremos transportar) se traduce en un incremento importante en la masa total del aparato (combustible, oxidante, y el propio contenedor de ambos). Por tanto, en un viaje de estas características, no hay que dudar en deshacerse de lo que no nos es útil, aunque eso suponga abandonar cosas para siempre en medio del espacio. Es más barato volver a fabricarlo de nuevo para otro viaje, que traerlo de vuelta para reutilizarlo.

Fijaos que podemos pensar al revés: a medida que consumimos nuestro combustible, la masa total disminuye, por lo que necesitamos menos combustible.

Para las misiones Apolo se utilizó el descomunal cohete Saturno V, que supongo muchos habréis visto en fotos o en documentales. Su masa total antes del despegue era de 3.000 toneladas. Era un cohete de tres etapas, de forma que a medida que se utilizaba cada etapa, ésta se desprendía (recordad, hay que librarse de lo que ya no nos sirve). Solo la primera etapa, con 2.200 toneladas, superaba en masa a la actual lanzadera espacial (unas 2.000 toneladas). Ésta era la que iniciaba el ascenso, y situaba el vehículo en una trayectoria suborbital, hasta una altura de 62 km.

La segunda etapa, de unas 480 toneladas, continuaba impulsando el cohete hasta casi ponerlo en órbita. Terminado su trabajo, se desprendía (como todo).

La tercera etapa, de ya «sólo» 120 toneladas, colocaba el vehículo en una órbita baja, a unos 165 km de la superficie terrestre. Su misión no terminaba ahí, por lo que se mantenía ensamblada mientras el vehículo daba algunas vueltas a la Tierra. Fijáos que llegados a este punto, hemos reducido la masa total de nuestro vehículo a más o menos la 25ª parte (nos hemos quedado con un 4% de la que teníamos al inicio), y lo hemos colocado en órbita.

Ahora viene lo que diferencia un viaje a la Luna de los demás: la maniobra denominada TLI (de TransLunar Injection, es decir, inyección translunar; un nombre muy original), en la que la tercera etapa del Saturno V impulsa nuestro vehículo hacia la Luna. Y en este punto es donde suele haber confusión. Uno podría pensar que hay que alcanzar la velocidad de escape para abandonar definitivamente la Tierra, pero no es así. Si hicieramos eso, pasaríamos de largo. La Luna también está en órbita alrededor de la Tierra. Muy lejos, sí, pero en órbita. Así que lo único que tenemos que hacer es aumentar la altura de nuestra órbita, hasta alcanzar la de la Luna. Pero eso no quiere decir que nuestra nueva órbita deba ser más o menos circular, a la altura de la Luna. Recordad que las órbitas son elipses, por lo que lo único que necesitamos es aumentar la altura del apogeo (máximo alejamiento) sin necesidad de variar la del perigeo (máximo acercamiento). Así que lo que hace realmente la tercera etapa es variar considerablemente la excentricidad de nuestra órbita, de forma que el apogeo intersecte con la Luna (bueno, no exactamente, que no queremos estrellarnos con ella), adquiriendo una órbita muy excéntrica. Y como en el espacio no hay rozamiento, una vez establecida la trayectoria, no necesitamos propulsarlo constantemente. Así que podemos deshacernos de la tercera etapa.

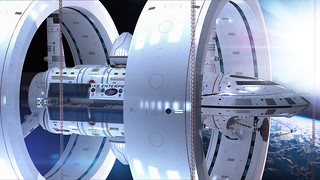

Llegados a este punto, nuestro vehículo consta de dos componentes: el módulo de mando y servicio (CSM, por Command/Service Module), que es la famosa cápsula cilíndrica terminada en cono, que habréis visto en muchas fotos, y el módulo lunar (LM, por Lunar Module), que es el cacharro con patas que aluniza. El CSM tenía una masa de unas 30,3 toneladas, y el LM de unas 14,7. Es decir, unas 45 en total; hemos aligerado mucho el vehículo. El CSM y el LM iban separados dentro del Saturno V, por lo que aprovechamos este momento para acoplarlos. El CSM gira 180º y se acopla por el morro al LM (cuando digo por el morro, me refiero a que el acoplamiento se hace en el morro del CSM, no que se hace por la cara).

Uno de los argumentos de los «apoloescépticos» es que un viaje así era imposible con la tecnología de la época, dado los cálculos que hay que hacer, y teniendo en cuenta que entonces no se podía miniaturizar un ordenador lo suficiente como para llevarlo a bordo. Bueno, precisamente por eso, porque se preveía que los cálculos podían tener un pequeño error, durante el trayecto a la Luna se tomaban medidas constantemente, y se comparaba la trayectoria real con la calculada. Si la diferencia no era aceptable, los propios astronautas corregían la trayectoria con los propulsores del CSM. Y precisamente porque la nave no tenía ordenador, todos los cálculos y decisiones se hacían en Houston.

Una vez nos acercamos a la Luna, debido a que nuestra trayectoria ha sido bien calculada (y posiblemente, corregida), la propia gravedad de aquélla nos «atrapará». Aún así, hay que ayudar un poco, pues la velocidad de la nave es demasiado elevada. Así que usamos el propulsor de CSM para frenar, y entrar en órbita alrededor de la Luna.

Bueno, ya casi hemos llegado. El LM es el único que aluniza, mientras que el CSM se queda en órbita. Como no es cuestión de dejar nuestro billete de vuelta desatendido, uno de los tres astronautas se tiene que quedar en él, y aguantarse las ganas de pisar la Luna. Los otros dos afortunados, se meten el el LM, que se separa del CSM, y disminuye su velocidad para «caer» hacia la Luna. Como no queremos estrellarnos, el LM utiliza su propulsor para posarse suavemente sobre nuestro satélite.

Ya hemos hecho una hazaña histórica. Pero ahora hay que volver a casa. Siguendo la filosofía de dejar lo que ya no nos sirve, no todo el LM despega. Sólo lo hace el llamado módulo de ascenso, que tiene su propio propulsor, y una masa de 4,5 toneladas (y recordar que en la superficie de la Luna, la gravedad es 1/6 de la terrestre). Todo lo demás (la patas del LM y su propulsor, el cochecito, etc), se deja allí abandonado. El módulo de ascenso debe ponerse en órbita, y reencontrarse con el CSM. Pero entre la poca masa que tiene, y la poca gravedad de la Luna, no se necesita demasiado combustible para ello. Una vez acoplados otra vez, los astronautas vuelven al CSM, y el módulo de ascenso ya no nos sirve, así que... ¿lo adivináis?

La vuelta a la Tierra es más económica, en términos de combustible. Nuestra nave sólo tiene 30 toneladas, y ya está en órbita. Pero además, una vez nos alejamos un poco de la Luna y disminuimos nuestra velocidad (con respecto a la Tierra), la propia gravedad Terrestre nos ayuda en nuestro viaje. Prácticamente, lo único que hacemos es «caer» hacia la Tierra (siguiendo una trayectoria elíptica, eso sí). Nuevamente, durante todo el viaje, monitorizamos nuestra posición, y hacemos las correciones oportunas.

Ya casi hemos llegado. El módulo de mando y servicio, está formado en realidad por dos partes: el módulo de mando, y el módulo de servicio (sí, ya sé, no se rompieron la cabeza poniendo nombres). El módulo de mando es la famosa y pequeña cápsula cónica que todos conoceréis, y donde están los astronautas. El módulo de servicio ya no es necesario, y por tanto lo desprendemos y lo abandonamos. El módulo de mando apenas tiene propulsión. La justa para maniobrar un poco. Teniendo en cuenta la enorme velocidad a la que viajamos ¿cómo hacemos para frenar? Fácil: la atmósfera se encarga de ello. Todos sabemos que la resistencia del aire se opone al movimiento, por lo que sólo tenemos que dejar que haga su trabajo. El problema es que debido a la velocidad, se alcanzan temperaturas muy altas. El módulo de mando debe estar especialmente diseñado para la reentrada, y además realizar la operación con un determinado ángulo. De lo contrario, sería un desastre.

Queda un pequeño detalle. Nuestra nave ha aminorado su velocidad, pero sigue cayendo. Para posarnos gracilmente sobre la superficie terrestre (en realidad, sobre el mar), volvemos a aprovecharnos de la atmósfera, con un invento sobradamente probado: el paracaidas. De esta forma, la presencia de atmósfera nos permite realizar la última etapa del viaje sin gastar un sólo litro de combustible.

Como veis, la mayor parte del combustible se gasta en realidad en el inicio del viaje, siendo el consumo cada vez menor, hasta ser realmente pequeño en la vuelta.

Para terminar, os dejo un interesante enlace de la web de la NASA: una animación Flash que explica muy bien todo el viaje, y los componentes del cohete y la nave.

También ocurre lo mismo en la película

También ocurre lo mismo en la película