Tras el parón y el último inciso, volvemos a la carga, y con una vieja conocida: Collision Earth. Supongo que la mayoría recuerda el argumento: de forma inexplicable, el Sol magnetiza a Mercurio y lo saca de su órbita, dirigiéndolo hacia la Tierra. Bien, resulta que el protagonista es un científico que había participado en un proyecto para desviar asteroides, y su mujer forma parte de la tripulación de la misión a Mercurio (por supuesto, el prota ha caído en desgracia). Descubre que algo ha pasado con el Sol, y va a ver a un amigo (que parece un clon de Àngel Llàcer) a contarle lo que sabe. Tras una inesperada lluvia de meteoritos, recogen uno de los fragmentos caídos del cielo. El amigo del prota averigua que la roca procede de Mercurio, y además, está fuertemente magnetizado. Así que deciden observar a Mercurio con un telescopio, y descubren asombrados que no está donde debería estar.

Lo primero que llama la atención es cómo el amigo descubre la procedencia del meteorito. Tras observarlo con una lupa, explica al prota que su contenido en hierro es inusualmente alto, y afirma que proviene de Mercurio. Bueno, es cierto que los meteoritos no suelen tener hierro. El 92,8% de los observados no tienen apenas ningún metal, por lo que un meteorito con un contenido alto en hierro, no es común. Además, Mercurio es el planeta con mayor proporción de hierro del Sistema Solar. Pero eso no implica que un meteorito rico en hierro provenga necesariamente de Mercurio. Para ello, habría que estudiar detalladamente su composición, y compararla con la de Mercurio, algo que no se puede hacer simplemente mirando un trozo de piedra con una lupa.

No puedo evitar el comparar esta escena con el meteorito NWA 7325, el cual fue noticia hace poco precisamente por ser el primer meteorito que podría venir de Mercurio. El pedrusco en cuestión fue enviado a la Universidad de Washington para su estudio, donde se analizó su composición, y en función de ésta, se ha especulado sobre la procedencia del meteorito. Pero hay dudas, ya que existen diferencias en las proporciones de algunos elementos. Como veis, no basta con decir «tiene mucho hierro, pues entonces viene de Mercurio».

Y así llegamos a otro gran momento de la peli. El protagonista y su amigo utilizan un pequeño telescopio para buscar a Mercurio. Tras comprobar varias veces que están apuntando al lugar corrcto y no consiguen ver el planeta, el protagonista dice que es imposible, ya que «los planetas no se mueven».

Pues los planetas sí que se mueven. No creo que a estas alturas sea necesario explicar que se desplazan alrededor del Sol, siguiendo una trayectoria elíptica. Noche tras noche, se puede ver perféctamente como varían su posición con respecto al fondo estrellado. De hecho, como ya comenté, la propia palabra «planeta» viene del griego πλανητεσ (planētēs), que significa «errante», precisamente porque los antiguos griegos ya se habían dado cuenta de su movimiento con respecto al fondo de estrellas.

Ciértamente, ese movimiento no es aleatorio, sino periódico y perfectamente predecible, por lo que una persona con los datos a mano (y hoy en día, no es necesario ser un astrónomo profesional para ello), puede saber dónde buscar un planeta en un momento dado. Y si no lo encuentra, es esperable que se sorprenda. Pero lo que nunca podría exclamar un supuesto científico, por muy sorprendido que esté al no encontrar a Mercurio donde debería, es «los planetas no se mueven».

Vamos ahora con la búsqueda visual que hacen los protagonistas de Mercurio, y que realizan con un pequeño telescopio óptico (de esos de aficionado, con trípode, que cualquiera puede comprar y tener en su casa). Lo primero que hay que tener en cuenta es que este planeta sólo es observable desde la Tierra en el alba o en el ocaso (y preferiblemente, con el disco solar oculto tras el horizonte, por motivos de seguridad). ¿Y por qué? Pues por una combinación de dos factores.

Como sabéis, a plena luz del día, los únicos objetos que se pueden ver son el Sol y la Luna. Cerca del amanecer o el anochecer, podemos ver alguno más, como Venus. Esto ocurre por dos motivos. Por un lado, la atmósfera terrestre dispersa la luz solar. Como expliqué hace tiempo, los fotones que nos llegan de nuestra estrella, «rebotan» varias veces en las moléculas de aire, hasta llegar a nuestros ojos. Por las características particulares de nuestra atmósfera, la luz que nos llega de esta manera es sobre todo la de color azul (y por eso vemos el cielo de ese color). Por otro lado, la luz del Sol es tan intensa que incluso la que nos llega dispersada por la atmósfera tiene una intensidad superior a la que nos pueda llegar de otros astros. Sólo la Luna es capaz de superar dicha intensidad, siendo perfectamente visible a plena luz del día (siempre y cuando no esté al otro lado de nuestro propio planeta, claro).

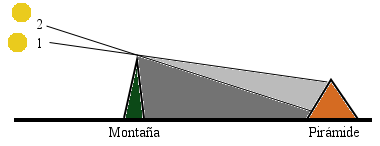

Pero tampoco podemos observar a Mercurio en plena noche. Al igual que ocurre con Venus, su órbita es más cercana al Sol que la nuestra. Su máxima elongación, esto es, su máxima distancia angular con respecto al Sol, visto desde la Tierra, es de 28º. Esto quiere decir que en mitad de la noche estará debajo del horizonte, junto con el Sol. Mercurio sólo es visible durante los minutos del alba o el ocaso, en los que sin ser completamente de noche, la luminosidad del cielo ha descendido lo suficiente como para percibir su brillo. Y al igual que ocurre con Venus, sólo es observable en determinadas épocas, cuando su elongación es la suficiente (y sólo al amanecer o sólo al anochecer, pero no en ambos momentos). En condiciones favorables, Mercurio puede alcanzar una magnitud aparente de -2, esto és, más brillante que Saturno, Sirio o Vega, por ejemplo. Eso quiere decir que es perfectamente visible a simple vista. Y precisamente estos días son un buen momento para contemplarlo, junto a Venus y Júpiter.

Volvamos entonces a la película. La escena en cuestión tiene poca luz, parece que el edificio que se ve detrás tiene luces interiores encendidas, e incluso casi se aprecia un tono anaranjado en el reflejo de alguna ventana. Estos elementos indicarían que se trata del amanecer o el anochecer. Bien, un acierto. Lástima que como comenté en la primera entrada dedicada a esta peli, la acción transcurre en unas horas, a lo largo del mismo día. En las secuencias exteriores inmediatamente anteriores y posteriores vemos la luz del Sol, y los personajes llevan la misma ropa, por lo que todo apunta que la escena en cuestión debería desarrollarse a plena luz del día. Así que podéis elegir: ¿mala ciencia o error de continuidad?

También podría uno preguntarse cómo es que necesitan mirar a través de un telescopio para darse cuenta de que Mercurio no está donde debe. Como ya he mencionado, el planeta es visible a simple vista. Mientras preparaban el telescopio, y lo orientaban ¿no se dieron cuenta de que no había allí ningún punto brillante? Es más, dado que Mercurio se está acercando a la Tierra, sería esperable que se viera en otra posición, y tal vez más brillante. Algo que debería llamar la atención de los personajes.

Hay otro problema con esta escena. Cuando se muestra al espectador lo que el personaje observa a través del telescopio, vemos un cielo oscuro, con algunas estrellas brillando. Bueno, incluso durante el amanecer y el anochecer, el cielo tiene algo de luminosidad. No es completamente oscuro y no podemos ver la mayoría de las estrellas. Uno podría pensar que después de todo, un telescopio concentra la luz, y con él podemos ver objetos demasiado tenues para observarlos a simple vista. Pero esa no es una explicación válida, ya que, como he comentado antes, la no visibilidad de estrellas cuando hay luz solar en el cielo, es porque esa luz dispersada es de una intensidad superior a la que nos llega de las estrellas. Cualquier sistema que usemos para «amplificar» la luz de lo que observemos, afectará también a la luz dispersa del cielo, y lo único que veremos es un bonito tono azulado, sin estrellas.

Finalmente, hay una cosa que, sin ser realmente un error, merece la pena comentar. En un momento dado, presa de la estupefacción y el nerviosismo, el protagonista toca el ocular. Aunque es comprensible que el protagonista pudiera olvidar algo tan básico en ese momento, cuando se realiza una observación, es muy mala idea tocar el ocular o cualquier otra parte del telescopio. Debido al gran aumento que produce el aparato, lo que vemos a través del ocular corresponde a una región de muy pequeño tamaño angular. Un leve movimiento en el telescopio se traducirá en un gran desplazamiento de la región observada. Un pequeño toque con el dedo, puede producir molestas vibraciones, e incluso desplazar completamente la zona de observación. Hay ocasiones en las que es inevitable tocar el aparato, como cuando se desea cambiar el ocular (para modificar el aumento), enfocar, o simplemente para apuntar hacia una región del cielo diferente (aunque los buenos telescopios incluyen sistemas para evitar tener que mover el tubo «a pelo»), pero no debe hacerse en medio de una observación.

En fin, es algo tan obvio, que realmente no se le puede dar más vueltas. Terminaré con una bonita foto del edificio Sunset Tower, en Hollywood (obtenida de

En fin, es algo tan obvio, que realmente no se le puede dar más vueltas. Terminaré con una bonita foto del edificio Sunset Tower, en Hollywood (obtenida de  Siguiendo con en la línea de James Bond (y recordando algo que se planteó en los comentarios de un

Siguiendo con en la línea de James Bond (y recordando algo que se planteó en los comentarios de un

La película que más recuerdo en la que aparece este imposible efecto es

La película que más recuerdo en la que aparece este imposible efecto es  Cualquiera que tenga un ordenador en casa, puede comprobar fácilmente que por muy oscura que esté la habitación, y por muy fuerte que tengamos el brillo y el contraste del monitor, esto no puede ocurrir. Para proyectar una imagen nítida sobre una superficie, como ocurre por ejemplo en una sala de cine, cada punto de dicha superficie debe recibir únicamente la luz correspondiente a una porción muy pequeña (casi un punto) de la imagen que se quiere proyectar.

Cualquiera que tenga un ordenador en casa, puede comprobar fácilmente que por muy oscura que esté la habitación, y por muy fuerte que tengamos el brillo y el contraste del monitor, esto no puede ocurrir. Para proyectar una imagen nítida sobre una superficie, como ocurre por ejemplo en una sala de cine, cada punto de dicha superficie debe recibir únicamente la luz correspondiente a una porción muy pequeña (casi un punto) de la imagen que se quiere proyectar.

Recuerdo concretamente una escena de

Recuerdo concretamente una escena de  Uno podía argumentar que si el satélite está muy bajo sobre el horizonte, entonces se puede obtener una imágen más "natural" (por decirlo de alguna manera). Pero existe el problema de la atmósfera. Al observar algo que se encuentre casi en el horizonte, entre lo que queremos ver y el satélite, hay muchísimo más aire que cuando miramos directamente hacia abajo. Y por muy buenas que sean las capacidades del satélite, la distorsión producida por la atmósfera es demasiado grande. Pensad por ejemplo en cómo vemos el Sol al atardecer. Ese color rojo es debido a la inmensa cantidad de atmósfera que debe atravesar la luz hasta llegar a nosotros. O realizad un simple experimento con unos prismáticos o incluso un telescopio. Observad algo muy muy lejano, que esté en la superficie, y veréis como una especia de neblina o distorsión, que hace que la imágen se vea borrosa y temblorosa. Pero si miráis a la luna llena (y que esé alta), se ve perféctamente.

Uno podía argumentar que si el satélite está muy bajo sobre el horizonte, entonces se puede obtener una imágen más "natural" (por decirlo de alguna manera). Pero existe el problema de la atmósfera. Al observar algo que se encuentre casi en el horizonte, entre lo que queremos ver y el satélite, hay muchísimo más aire que cuando miramos directamente hacia abajo. Y por muy buenas que sean las capacidades del satélite, la distorsión producida por la atmósfera es demasiado grande. Pensad por ejemplo en cómo vemos el Sol al atardecer. Ese color rojo es debido a la inmensa cantidad de atmósfera que debe atravesar la luz hasta llegar a nosotros. O realizad un simple experimento con unos prismáticos o incluso un telescopio. Observad algo muy muy lejano, que esté en la superficie, y veréis como una especia de neblina o distorsión, que hace que la imágen se vea borrosa y temblorosa. Pero si miráis a la luna llena (y que esé alta), se ve perféctamente.