Hace tiempo terminé de leer la saga de «El Legado» (llamada informalmente, la saga de Eragon, que es el protagonista). Ya os comenté en otra ocasión la ambientación, a grandes rasgos, y la sorpresa de encontrar elementos científicos en una novela de fantasía heróica. Pues bien, en el cuarto y último libro, titulado «Legado», encontré alguna sopresa agradable más. Hoy voy a comentar una que me encantó. Intentaré no desvelar demasiados detalles de la trama, pero es posible que alguien pueda considerar spoiler lo siguiente, así que avisados estáis.

La cuestión es que el protagonista, Eragon, viaja con su dragona Saphira y el dragón de su maestro, Glaedr, hacia una isla abandonada, con la esperanza de encontrar «algo» con lo que poder combatir y vencer al malvado emperador Galbatorix. La isla era antaño el hogar de los Jinetes de Dragón, y hubo una batalla de proporciones épicas y destrucción sin igual. Os copio un extracto de cuando llegan al lugar:

En conjunto, aquel valle circular presentaba un aspecto desolador.

—Contemplad las ruinas de la ciudad que fue nuestro orgullo —dijo Glaedr—. Eragon, tienes que lanzar otro hechizo. Dice así.

Y pronunció varias frases en el idioma antiguo. Era un hechizo extraño; tenía una estructura complicada y retorcida, y Eragon no sabía bien para qué serviría.

Cuando le preguntó a Glaedr, el viejo dragón respondió:

—Aquí hay un veneno invisible, en el aire que respiras, en el suelo que pisas y en la comida que puedas comer o el agua que puedas beber. El hechizo nos protegerá contra él.

—¿Qué… veneno? —preguntó Saphira, pensando tan despacio como batía las alas.

Eragon vio a través de Glaedr una imagen del cráter junto a la ciudad, y el dragón procedió a explicar:

—Durante la batalla contra los Apóstatas, uno de los nuestros, un elfo llamado Thuviel, se mató usando la magia. Nunca quedó claro si fue voluntario o un accidente, pero el resultado es lo que ves y lo que no puedes ver, porque la explosión resultante convirtió esta zona en un lugar inhabitable. Los que aquí quedaron muy pronto desarrollaron lesiones en la piel y perdieron el cabello, y muchos de ellos murieron posteriormente.

Mmmm... una explosión enorme que deja un crater... un veneno invisible que lo impregna todo y produce lesiones en la piel, pérdida de cabello y la posterior muerte. ¿Os imagináis a qué puede referirse? Cuando Eragon le pregunta al dragón cómo es posible liberar tanta energía, contesta lo siguiente:

—Del único modo en que podía hacerlo: convirtió su propia carne en energía.

—¿Se convirtió en un espíritu?

—No. La energía quedó libre de pensamientos o estructura, y una vez liberada, salió disparada hacia el exterior hasta que se dispersó.

—Nunca había pensado que un solo cuerpo pudiera contener tanta fuerza.

—Es algo de lo que se sabe poco, pero hasta la partícula más pequeña de materia equivale a una gran cantidad de energía. Según parece, la materia no es más que energía congelada. Si la descongelas, liberas un flujo que pocos pueden resistir… Se decía que la explosión que se produjo aquí se oyó hasta en Teirm y que la nube de humo alcanzó la altura de las montañas Beor.

¡Brutal! Lo que el dragón está describiendo es la equivalencia entre masa y energía, resumida en la conocidísima ecuación de Einstein, E=mc2. Y por supuesto, la enorme explosión resultante es una detonación nuclear (aunque hay otra posibilidad, que comentaré más adelante), y el veneno invisible es la radiactividad resultante.

El inmenso poder destructivo de una explosión nuclear se debe precisamente a esa equivalencia. Parte de la masa se transforma en energía. Y fijáos en la ecuación: la energía equivalente de una masa es el valor de la misma multiplicado por el cuadrado de la velocidad de la luz. Si la velocidad de la luz ya es un valor enorme (aproximadamente 300.000.000 m/s), imaginadlo elevado al cuadrado. Un simple gramo de masa equivale a 9·1013 julios, que vendría a ser el equivalente a una explosión de unos 21,5 kilotones. Para hacernos una idea, la bomba que se lanzó sobre Hiroshima liberó una energía de 13 kilotones, y la de Nagasaki 25 kilotones.

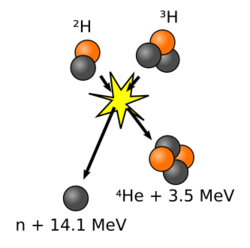

Por supuesto, en una detonación nuclear, no toda la masa se convierte en energía. De hecho, sólo una minúscula cantidad de ella lo hace. Hace tiempo expliqué a grandes rasgos en qué consiste una reacción nuclear. Se trata simplemente de un proceso en el que los núcleos atómicos se dividen (fisión) o se juntan (fusión), formando nuevos núcleos, y por tanto, nuevos elementos. Lo interesante del proceso es que si pesamos todos los componentes involucrados antes y después de la reacción, la masa será diferente. La energía equivalente de esta diferencia de masa, es la que se desprende o se absorbe en la reacción (pues recordad, que pueden ser endotérmicas o exotérmicas). En una detonación nuclear, la masa final es menor que la inicial, y por tanto, se desprende energía.

Para que una reacción nuclear desprenda energía, o bien fusionamos núcleos ligeros, o bien fisionamos núcleos pesados. ¿Cómo de ligeros o pesados? Pues el elemento que está en el «punto medio» es el hierro. A grandes rasgos (si entramos al detalle habría que matizar más), si un núcleo es más ligero que el del hierro, debemos realizar una fusión para obtener energía. Si es más pesado, una fisión. Puesto que la materia orgánica está compuesta sobre todo de carbono, junto con hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y otros elementos más ligeros que el hierro, el elfo tuvo de desencadenar de alguna manera una reacción de fusión nuclear. ¿Cómo? Bueno, aquí sí que no tenemos más remedio que recurrir al «lo hizo un mago» (no-premio al que identifique esta conocidísima cita). Concretamente, él mismo.

Supongo que os preguntaréis, «si en una explosión no hay involucrado material radiacivo, ¿puede haber radiactividad residual?». Pues sí, podría. Veréis, durante una reacción nuclear, se pueden desprender neutrones y partículas alfa, que son núcleos de helio (dos protones y dos neutrones juntitos). Estas partículas, al colisionar con algún núcleo del entorno circundante, producirán una reacción nuclear diferente, alterando dicho núcleo. Y el resultado, podría ser un isótopo radiactivo. De hecho, en una detonación nuclear convencional, parte de la radiactividad residual es debida al material fisionable que se ha dispersado sin fisionar, y parte a que el entorno circundante ha sido irradiado, transmutándose en variedades radiactivas de los elementos que había.

Antes he mencionado otra posibilidad. He supuesto que la detonación es de tipo nuclear. Pero la explicación del dragón insinua que toda la masa del elfo se transformó en energía. Bien, eso sólo sería posible mediante una aniquilación materia-antimateria, que es algo muchísimo más devastador. Aquí, toda la masa involucrada se transforma en energía, y no solamente una pequeña fracción. Pero como su nombre indica, necesitamos antimateria. Concretamente, la misma cantidad de antimateria que materia queramos aniquilar.

Aún así, por curiosidad, vamos a suponer que con la excusa de la magia, el elfo pudo transformar toda su masa en energía, sin necesidad de antimateria. ¿Cuánto es eso? Bueno, vamos a suponer que tuviera una masa de 60 kg (se suele representar a los elfos como esbeltos, gráciles y estilizados). La energía equivalente sería la de una explosión de casi 1300 megatones. Para hacernos una idea, la mayor cabeza nuclear jamás probada era un prototipo de 50 megatones, y se calcula que el arsenal nuclear mundial, tendría de forma conjunta una capacidad destructiva de 5000 megatones.

¿Y la radiactivid en este caso? ¿Se produciría? Bueno, en el caso concreto de una aniquilación materia-antimateria, la energía liberada es en forma de radiación electromagnética de muy alta energía. Esta radiación es ionizante, es decir, arranca electrones de los átomos. Esto hace que un organismo expuesto a esta radiación pueda, efectivamente, enfermar y morir. Pero esta radiación se produce en el momento de la explosión. Es decir, sólo afecta a los organismos expuestos en ese momento. Para que el entorno se vuelva radiactivo, los fotones emitidos en la explosión deberían ser capaces, no sólo de arrancar electrones de los átomos, sino de modificar el núcleo de los mismos, generando isótopos radiactivos. De esto último no estoy seguro, así que agradecería que algún amable lector, experto en estas lides, lo aclare.

Pero insisto, lo que he comentado ocurre en una aniquilación materia-antimateria. Si no es lo que ha ocurrido, y simplemente mediante «magia» la masa del pobre elfo se transformó en energía, así sin más, podemos suponer que parte de ella eran partículas subatómicas de alta energía, que transmutaron el entorno.

Este sábado pusieron en la tele un telefilme de esos de "relleno para la tarde" y poco presupuesto, llamado

Este sábado pusieron en la tele un telefilme de esos de "relleno para la tarde" y poco presupuesto, llamado